2023-2024学年优秀本科生导师风采展示(四)

本期导师预览

生命科学与技术学院-陈嘉瑜

生命科学与技术学院-侯羽君

生命科学与技术学院-岳锐

生命科学与技术学院-边杉

生命科学与技术学院-薛剑煌

医学院-苏春霞

博学善教,启迪未来科研创新者

第一部分 导师简介

陈嘉瑜,长聘教授,博士生导师,同济大学研究生院副院长,生命科学与技术学院分子与细胞生物系书记/副主任,国家级人才项目获得者。曾获国家自然科学奖二等奖、教育部自然科学奖一等奖和北京市自然科学奖一等奖。善于做学生的“引路人”,曾被评为同济大学“我心目中的好导师”,曾获“青年五四奖章”、“育才教育奖”。

第二部分 案例分享

习近平总书记指出:“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题,也是建设教育强国的核心课题。”自担任本科生导师以来,陈嘉瑜老师以培养创新型人才为己任,始终秉承“探索未知、启迪思维”的教育理念,帮助学生在科研与实践中不断成长,为他们在科学道路上打下坚实基础。

推进拔尖培养计划,奠基学生卓越发展

陈嘉瑜老师深度参与并完善基础学科人才自主培养模式,以国家战略为牵引,以重大平台为底座,推进教育、科技、人才一体化建设。在本科教育中,他积极推进“拔尖计划2.0”和“强基计划”;参与编写专业教材《干细胞生物学》,相关课程入选第二批国家级一流本科课程;主讲《发育生物学》、《科研实践》等课程,近5年本科生教学800余学时。同时担任强基计划新生导师和学业导师,推动本博贯通生命科学人才培养体系,受到教育部点名表扬。

融入思政教育实践,培育青年科研使命担当

陈嘉瑜老师把立德树人融入教育的各个环节,积极构建“大思政”育人格局。他曾指导学生在全国大学生生命科学创新创业大赛、上海市青少年科技创新大赛、国际基因工程大赛等国内外赛事中获奖。项目期间,他定期组织学生开展座谈会,指导学生制定学业科研规划,鼓励学生积极参与生命科学的前沿研究。他反复强调,科学研究不仅是获取学术成就,更是推动社会进步、服务国家战略的一种责任。学生团队在项目完成过程中深刻体会到科学研究的社会意义,增强了作为青年科研人的使命感和担当。

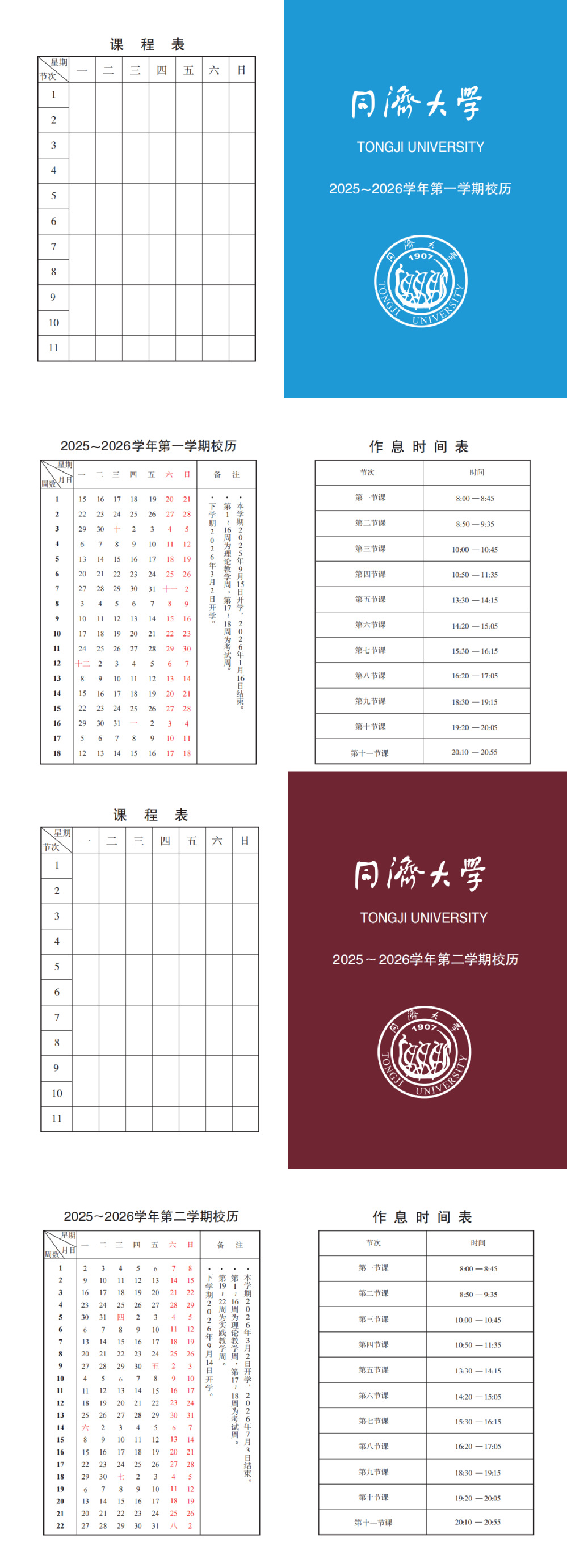

陈老师指导学生们

带领学生拓宽学术视野,提升国际化科研素养

陈嘉瑜老师积极打破学科壁垒,深化学科交叉建设,不断培植学科厚度。在2023年暑期,他带领生命学院本科生团队前往意大利进行游学,与同济大学佛罗伦萨海外基地进行交流参观。访学期间,陈嘉瑜老师带领学生参观实验室、聆听国际前沿讲座,引导他们在科技与人文的交汇中思考科学的本质。通过与国际学者的互动以及不同文化背景的对比,逐步培养学生跨学科的思维方式和国际视野。

陈老师带领学生们前往意大利游学

多元引导开视野 全面领航育英才

侯羽君,教授,博士生导师。聚焦衰老与阿尔茨海默病的机制研究,发现线粒体自噬和NAD+在其中的作用机制,以第一或通讯作者(含共同)在Nature Neuroscience、PNAS、Alzheimer’s & Dementia、Nature Communications等期刊发表学术论文,曾获同济大学五四青年奖章等;入选国家高层次青年人才及上海市高层次人才;获国自然面上项目、临港实验室开放课题、上海市面上项目等支持。

在2023-2024年度,侯羽君教授担任拔尖班新生导师以及国豪书院和生命学院本科生学业导师,在学生成长中起关键引领作用。

作为新生导师,侯羽君教授的指导扎实且富有成效。新生从高中到大学面临转型挑战,她坚持每月与每个新生进行面对面交流,借此深入了解学生的困惑与需求,助力学生适应大学学习与科研模式。在学习方法上,她以自身经验为新生构建知识体系。她注重将思想道德教育融入指导过程,带领新生参观淞沪抗战纪念馆,让学生实地感受上海的历史文化与坚韧精神,助其融入这座城市,同时也在潜移默化中培养他们积极向上的价值观。在科学启蒙方面,她向新生详细介绍课题组的研究方向,大力支持每个本科生进入课题组学习,她还鼓励包括医学院、建筑城规学院等其他专业的本科生来学习交流,激发学生的科研兴趣,进而顺利指导他们开展大学生创新创业训练计划。侯教授同时作为博士生导师、高中英才计划导师,其教育引导体现了高中-本-硕-博一体化的理念。

侯教授带领新生参观淞沪抗战纪念馆

作为学业导师,侯羽君教授以扎实的专业知识推动本科生的科研训练。她承担本科《细胞生物学》《神经生物学》的教学工作,秉持课堂教学和科研训练并重的理念。在第九届全国大学生生命科学竞赛中,她指导的项目获全国三等奖、上海赛区二等奖。这得益于她的精心规划与指导,从选题到实施严格把关,使学生逐渐掌握科学研究的方法和技巧,激发科研热情。2024年暑期,她联合发起“解析衰老密码,探索学术前沿”的北欧游学之旅,精心挑选合作院校并规划交流行程,选拔21名不同专业的学生前往挪威奥斯陆大学和丹麦哥本哈根大学进行为期10天的交流访问。在交流访问期间,作为带队导师,侯教授受邀为当地师生作学术报告;学生们通过观摩学习、与当地师生积极互动交流,提升英语交流能力,了解衰老领域的学术前沿,拓宽国际视野,为未来的学术发展奠定良好的基础。

侯教授指导学生

侯教授在本科生导师工作中,通过多种举措,在思想道德、学习能力、科研素养和国际视野等多方面提升了学生的综合素质。

引导学生内心深处的知识

岳锐,教授,博士生导师,国家杰青,生命科学与技术学院副院长,教育部“细胞干性与命运编辑前沿科学中心”副主任。研究方向为骨骼与造血干细胞调控,以通讯作者在Cell Stem Cell、Cell Research、PNAS、EMBO Journal等高水平期刊发表研究论文十余篇。曾获吴瑞奖、中国科学院院长特别奖、Damon Runyon Fellowship、CSSCR干细胞卓越青年研究员和上海市优秀青年学术带头人等荣誉。

岳锐老师对本科生的指导工作特别重视,他深信“教育不是灌输,而是点燃火焰”。教师的角色不仅仅是传授知识,更重要的是成为学生未来发展的引路人。岳老师强调,对于本科生而言,科研能力的培养应该从大学伊始就开始,这样他们才能在学术的道路上走得更远。自学校实施本科生导师制以来,岳老师便担任本科新生导师和学院导师,目前在他指导下的本科生共有8名,包括从大二到大四各个年级的国豪书院强基班与拔尖班学生。岳老师鼓励学生积极参加SITP和IGEM等大学生创新比赛,并且亲自指导。

在教学过程中,岳老师总是以满腔的热情和丰富的科研知识,激发学生们对科学探索的渴望。每一位同学联系岳老师,不管多忙,他都会挤出时间与每一位学生深入交流,充分了解他们的科研兴趣,并且根据每个人的兴趣制定个性化培养方案。这种对学生的关怀和关注,正如苏格拉底所言:“教育是引导出我们内心深处的知识”。

在实验室里,岳老师亲自指导学生进行各种实验,从分子层面到细胞层面,再到动物模型等。他不仅详细解释实验原理,更是手把手地教授学生们实验操作技巧,从使用移液枪这样的基本技能,到复杂的实验设计和结果分析,岳老师都耐心讲解,确保每位学生都能掌握。他鼓励学生们积极参与实验室的组会,并在会上积极提问,以此来培养他们的批判性思维和解决问题的能力。岳老师的教学不仅仅局限于实验室,他更重视培养学生的独立思考和创新能力。他教导学生们如何阅读和分析文献,如何提出自己的猜想,如何分析问题,并最终提出解决方案。

岳老师对科学的热情和对批判性思维的重视,深深植根于每一位学生的心中。他的教学理念和方法,不仅为学生们打开了科研的大门,更为他们的未来职业生涯奠定了坚实的基础。在岳老师的引导下,学生们不仅学到了知识,更学会了如何成为一个终身学习者,一个勇于探索未知领域的科研工作者。岳老师的影响,无疑将在学生们的学术旅程中留下不可磨灭的印记。

岳老师指导学生们

以勇毅开拓进取,以智慧踏浪前行

边杉,2019年至今任同济大学生命科学与技术学院研究员,同济大学附属东方医院再生医学研究所特聘研究员。研究方向主要为应用人脑微器官和视神经微器官研究人神经系统发育、探索神经系统疾病的发病机制和治疗手段等,主要成果以第一作者和通讯作者身份发表在New England Journal of Medicine,Nature Methods, Med,Cell Research, Cell Reports,EMBO Reports等国际权威期刊。

边杉教授从教以来,始终将学生放在心上,把学生培养作为第一要务,承担了多门本科生课程教学任务,授课幽默风趣,把精妙的理论变成浅显易懂的道理,深受学生的喜爱。他长期致力于神经发育疾病及类器官领域的科学研究,发表多篇高水平论文,指导并培养了一批优秀学生。边杉教授极为重视本科生的思维和实验技能的培养,在学生们的学习生活中时常鼓励他们勇于探索,敢于质疑,摆脱“教条主义”,拒绝“唯书本论”,在亲自上阵手把手指导学生的同时,也尽可能提供条件鼓励学生们自己动手操作,培养学生在科研上的独立思考能力、实验设计能力及动手操作能力,培养学生在日常生活中的观察分析和解决问题的实际能力,引导学生树立科学的逻辑思维,形成正确的思维方法,最大限度地做到因材施教,帮助他们发现自己的兴趣和禀赋,激发学生的探索性思维、创造性潜能,使学生终身受用。在边杉教授的悉心指导和带领下,实验室本科生参与多项国家级、市级和校级科创项目,其中2022级国豪班两位本科学子詹怀喆和汪远在第九届全国大学生生命科学竞赛(科学探究类)中获得了全国二等奖的好成绩,詹怀喆同学参加了2024年合成生物学领域国际顶尖赛事国际基因工程机器大赛(iGEM),并勇夺金奖;两位同学还积极参加实验室的其他科研项目,并在2024年以共同作者身份发表SCI论文一篇。

除了在科研方面做一盏引路明灯,边杉教授还关注关心学生的精神生活。比起成为勤勤恳恳却一味保守的“老实耕牛”,他更希望学生能够保有“初生牛犊不怕虎”的勇气,来面对人生路上的“拦路虎”“绊脚石”。边杉教授时常勉励学子志存高远,开拓眼界。他主张在科研的道路上不能闭门造车,而要与国际世界接轨,多关注本领域研究发展前沿动态。他带领学生参加“基因组动态与神经科学和衰老”国际研讨会(GDNA-2024),以此来开拓学生视野,鼓励学生读万卷书,行万里路。

边教授指导学生

思政引领,实践为先

全面提升本科生的综合素质

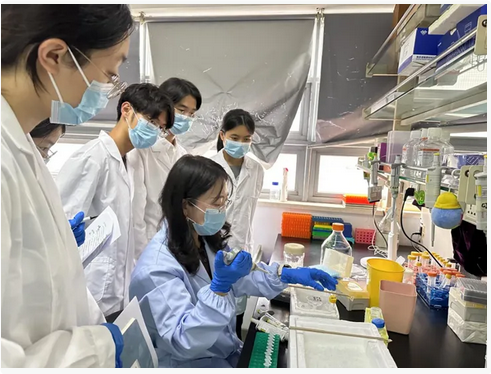

薛老师与学生们

薛剑煌,青年百人计划特聘研究员,博士生导师。聚焦DNA修饰在发育与疾病中的生物学功能与机制研究,以第一或通讯作者(含共同)在Nature、Sci Transl Med、Cell Research等期刊发表学术论文,曾获吴瑞奖、中科院优秀博士学位论文等;入选上海市科技青年35人、上海市海外高层次人才;获国自然面上项目、国家重点研发计划、上海市面上项目等支持。

在2023-2024年度,薛老师分别担任医学试验班新生导师与国豪书院本科生学业导师。他不仅积极与新生们进行交流,助力新生们完成从高中学习到大学阶段学习与科研并重的角色转换,给新生们在学习方法与知识结构层面的指导,还特别注重将思想道德教育融入到新生指导工作的方方面面。例如,他带领新生们前往淞沪抗战纪念馆进行参观学习,通过实地考察了解上海抗战的历史,深刻感受这座城市的厚重底蕴和坚韧精神,从而更好地融入这座充满魅力与历史沉淀的城市。候选人注重新生的科学启蒙,在日常指导中也向学生介绍了课题组的研究方向,并进行了相应的实验学习,激发他们对科研的兴趣和好奇心。以此为基础,他进一步指导新生们开展大学生创新创业训练计划。在他的指导下,该项目已成功通过学校答辩并获批为上海市级项目,目前,该课题工作正在有条不紊地推进中。

薛老师带领新生参观淞沪抗战纪念馆

在担任国豪书院导师期间,薛老师积极发挥自己的专业优势,大力指导书院学生开展科研训练。他所指导的书院本科生在2023年度的大学生创新创业训练计划中表现优异,两项均获批为上海市级项目,且均在2023年度同济大学大学生创新创业学术论坛上获得一等奖。这些成果极大地激发了学生们的科研热情,让他们更加坚定了在科研道路上继续前行的决心。目前,相关课题也都在顺利开展中。2024年8月,薛老师与另一位导师联合发起了“解析衰老密码,探索学术前沿”的北欧游学之旅,受到学生的热烈欢迎与踊跃报名。经由面试选拔,最终带领21名学生前往挪威奥斯陆大学与丹麦哥本哈根大学进行为期10天的交流访问,并分别在两所学校进行了学术汇报,学生们也与当地师生进行面对面交流互动。这种国际化的交流体验,极大提升了学生的英语交流能力;不同文化背景下的学术思想碰撞,也拓宽了学生们的国际视野,为他们未来的学术深造和国际合作奠定了良好的基础。通过这些多样化的实践活动,学生们在思想道德、学习能力、科研素养以及国际视野等多方面的综合素质得到了显著提升。

医学之路的引路人

苏春霞,主任医师、教授、博导。同济大学附属上海市肺科医院临床研究中心主任,肿瘤科及内科教研室副主任。深耕肺癌精准诊疗的基础转化和临床研究20年,致力于打造高效创新的肺癌精准诊疗全程管理新生态,先后主持国家重点研发计划1项、国家自然科学基金4项、省部级课题 10 余项。主编/主译专著6部,发表柳叶刀呼吸为代表的SCI论文50余篇。

在医学院的殿堂里,导师不仅是知识的传递者,更是学生心灵的灯塔与职业道路的引路人。苏春霞主任以其独特而全面的指导方式,深刻地影响着她的每一位学生。

苏主任深知理论与实践相结合的重要性。她不仅在课堂上深入浅出地讲解复杂医学理论,还亲自带领学生进入临床一线,让学生近距离观察、参与真实病例的诊断与治疗过程。通过病例讨论会等形式,苏主任鼓励学生主动思考,将理论知识应用于解决实际问题中,培养他们的临床思维和决策能力。

苏主任还非常注重学生的心理健康与职业素养培养。她定期组织团队建设活动,如户外拓展、心理健康讲座等,旨在增强学生的团队协作能力,同时提供一个开放、包容的环境,让学生敢于表达自我,面对挑战时能够保持乐观坚韧。此外,苏主任还邀请业内前辈分享职业成长经历,引导学生树立正确的职业观,理解医生这一职业的崇高使命与社会责任。

在科研指导方面,苏主任采取“一对一”精准辅导模式,根据学生的兴趣特长定制研究方向,鼓励学生大胆假设,小心求证。苏主任强调科研诚信,要求学生始终保持严谨的科研态度,对待每一个数据都要负责到底。

在苏主任的悉心指导下,她的学生不仅在学术上取得了显著成就,多次在国内外医学期刊发表论文,更重要的是,他们成长为既有扎实专业知识,又具备高尚医德、良好人文关怀能力的未来医生。苏主任用自己的行动诠释了何为“师者,所以传道授业解惑也”,她的故事激励着更多医学学子在医学道路上不断探索前行。

苏老师与学生们